Saša Ilić ◄

Aus dem Serbischen übersetzt von Silvia Stecher

Eines schwülen Nachmittags nach der Gruppentherapie führte mich Dr. Julius zu dem alten Brunnen, der mit einem Blechdeckel versehen und von zwei Seiten mit Vorhängeschlössern versperrt war. Er wirkte wie ein Sockel für eine Skulptur, die man vergessen hatte auszustellen. Das war einst das Herz des Spitals, sagte Dr. Julius, während wir auf den Platz zugingen. Es gab noch einen weiteren Brunnen, fügte er hinzu, dort drüben bei der Küche, der war aber nicht annähernd so wichtig wie dieser. Der alte Mann stieg die Stufe zum Brunnen hoch und lehnte sich gegen die Einfassung. Früher, sagte er, wenn die Brunnen nicht zu tief waren, haben die Leute darin gern ihr Spiegelbild betrachtet. Ja, das war möglich, wenn ein Brunnen kein Dach oder keinen Aufbau hatte. Und dieser Brunnen stand offen. Er war noch vor dem Krieg ausgehoben worden, doch im Lauf der Zeit sank sein Wasserspiegel, weshalb sich Dr. Julius‘ Vater Dezider eines Tages entschloss, Kuruc Ambros, den Brunnenbauer aus Mramorak, zu rufen, der imstande war, auch die tiefsten Brunnen zu senken. So wurde hier im Spätsommer 1933 ein Gerüst mit einer Seilwinde aufgestellt, mit dem sich die Brunnenbauer in den Schacht hinabließen, wo sie eine Konstruktion anbrachten, die die Mauer stützen sollte, während sie immer tiefer gruben, bis sie auf eine neue Wasserader stießen. Seine Mutter Flavijana, die ihn manchmal an den steinernen Brunnen mitnahm, hatte ihm erzählt, wie gerne sie es mochte, hier nachts mit Dezider zu stehen und dem Echo ihrer Stimmen zu lauschen, die ihnen in verwandelter Form aus dem Brunnen entgegenhallten. Es klang für sie wie eine neue Sprache, und sie fingen an, so zu sprechen, hier im Herzen der Spitalskaserne, deren wahres Wesen, das wussten sie, immer in ihr schlummern würde. Und Dezider sagte, dass ihn das, was aus dem Brunnen hallte, am ehesten an die Sternensprache eines russischen Dichters erinnerte, den er in Prag gelesen hatte, zwischen zwei Vorlesungen über die Beziehung des Witzes zum Unbewussten. Für alles sollte man eine neue Sprache finden, rief er dann in die Tiefe hinein, von wo er sein Echo vernahm: Sür falle mollte san eune neie frache sinden! Flavijana lächelte verstohlen hinter vorgehaltener Hand. Etwas Ähnliches hatte sie in der Zeitschrift Nemoguće – L’impossible gelesen, die er ihr gegeben hatte, als sie das erste Mal bei ihm war. Die Texte waren in kyrillischer Schrift geschrieben, doch konnte sie die Worte mühelos lesen, da diese nicht einem der Worte glichen, die sie zuvor gehört oder gelesen hatte, sodass sie die Buchstaben ebenso wie die Worte neu lernte. Sie beugte sich über den Brunnenrand und begann zu sprechen: Du sollst wissen, Julius, dass ich dich viele mehre hiere liere tidiere scheu … Von unten drang das Echo, das ihre Worte in Silben trennte und diese neu kombinierte, wie eine Chiffre, die sie gerade jemandem am anderen Ende des Brunnens gesandt hatten, in die Tiefe der Erde, wo, so glaubte sie, ihre Doppelgänger standen, die nur in dieser Sprache redeten. Daraufhin neigte sich Dezider über den Schacht und sagte chlebnikowisch: Du sollst wissen, Flavijana, dass ich andernd flugend grubend fallend genossen freund. Ist das ein Gedicht, Dezider?, fragte sie. Für mich? Ja san ja sen je seni, sollte dieser antworten, jasan jasen jeseni. Da tauchte aus dem Dunkel zunächst das weiße Kopf- und Brusttuch der Oberin Andrina Hlebec auf, die schließlich einige Meter vor ihnen stehen blieb, die Hände in die Hüften stemmte und Schwester Flavijana erbost zu sich rief: Statt die Kranken zu pflegen, vergeudest du deine Zeit an diesem Brunnen! Du weißt, ich könnte dich nach Stenjevac zurückschicken.

Am darauffolgenden Tag landete, wie eine Erwiderung auf ihr Spiel am Brunnen, auf dem höchsten Schornstein eines Pavillons im Spital von Kovin ein silbern-schwarzer Kranich. Flavijana erblickte ihn als Erste, als sie nach der Messe in Richtung Schneiderei eilte, wo sie mit der Ausbildung der Patientinnen fortfahren sollte. Der große Kranich glitt im Tiefflug vor ihr durch den Hof, um sich daraufhin über die Dächer zu erheben und elegant wie ein Fürst auf dem Schornstein zu landen. Sie blieb für einen Augenblick stehen, erzählte mir Dr. Julius, der sich zum nächststehenden Gebäude umgedreht hatte, aus dem ein verwitterter Schornstein ragte, worauf sie eine stille Freude überkam, die sie mit Dezider teilen wollte.

Ihn sollte Flavijana in jenen Tagen allerdings nicht oft zu sehen bekommen, da sich Schwester Andrina Hlebec bereits bei Dr. Zahradka, dem Chef der geschlossenen Abteilung für Männer, und Dr. Radman, dem stellvertretenden Leiter, über das Verhalten von Dr. Dezider Julius beschwert hatte, der ihrer Schwester Flavijana, genau so sagte sie es, Flausen in den Kopf setzen würde. Beide Ärzte waren sich einig, dass mit dem Leiter des Spitals in letzter Zeit etwas nicht stimmte. Er war häufig abwesend, ging nicht zur Visite und kurz davor hatte der Dienstbote auf seinem Tisch ein buntes Pamphlet entdeckt. Darin war eine Seite aufgeschlagen, die ein Bild von König Aleksandar zeigte, das mit eingeklebten Fetzen verunstaltet war, sodass sein Mund einer entblößten Vulva glich, während auf seiner Stirn ein weißes Fragezeichen prangte, gekrümmt wie eine Sichel. Im Spital wurde schon allseits darüber getuschelt und man wartete nur auf den Moment, da etwas gegen den Leiter unternommen würde. Und der Moment sollte bald eintreten, als eines Morgens die Brunnenkonstruktion einstürzte und den unglückseligen Brunnenbauer Kuruc Ambros halb unter sich begrub.

Dr. Julius führte mich daraufhin weiter zum westlichen Teil der Spitalsanlage, hinter die Pavillons und Nebengebäude. Hier, sagte er und zeigte mit der Hand auf eine Ruine, genau hier befand sich ein großer Stall für Pferde. Deren gab es insgesamt elf, ohne den unglückseligen Bandi mit einzurechnen, der in der Nacht unmittelbar vor Ankunft der Barmherzigen Schwestern in Kovin gestorben war. Die Pferde gehörten vornehmlich zu einer steirischen Rasse, die stämmig und kräftig war. Aus ihnen ragte ein Zweijähriger mit dem Namen Mars heraus, mit dem Dezider von Zeit zu Zeit nach Dunavac ritt, wenn er allein sein wollte. Zu manch später Stunde, nachdem sie sich davon überzeugt hatte, dass Schwester Oberin Andrina fest schlief, und sie ihre Freundin Schwester Timina Černigoj gebeten hatte, sie zu decken, falls die alte Hexe aufwachen sollte, schlich sich Flavijana heimlich aus dem Schlafsaal. Dezider würde dann mit Mars auf sie beim alten Tor im nördlichen Teil der Anlage warten, das schon damals nicht genutzt wurde und das die Gebrüder Wolf, die einstigen Baumeister aus Temeschwar, für eine schnelle nächtliche Evakuierung des Jägerbataillons vorgesehen hatten. Dann ritten sie gemeinsam nach Dunavac und spazierten durch die Ortschaft, um schließlich am Ufer flussaufwärts zurückzukehren. Sie lagen im Sand und schauten auf den Mond, der groß über der Donau stand und dort in der Ferne beinahe die Spitze der Festung Smederevo berührte. Was sollen wir tun, Julius?, fragte Flavijana. Ich weiß es nicht, kam seine Antwort aus der sanften Dunkelheit, es wird uns schon was einfallen. Es wird immer schwieriger in Kovin, sagte sie, Schwester Hlebec spielt verrückt und es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich aufdecken wird. Nicht nur in Kovin ist es schwierig, unterbrach sie Dezider und erzählte, dass er von seinem Bekannten Schwitters aus Hannover einen Brief bekommen hatte, in welchem dieser detailliert berichtete, wie man in Berlin mit den Büchern verfuhr.

Im Grunde nimmt alles seinen Anfang in den Bibliotheken, il bene e il male, sagte Dr. Julius zu mir, während er versuchte, einen entzweigebrochenen Ziegel, den er neben der Mauer aufgehoben hatte, wieder zusammenzufügen. Dort, in Berlin, gab es einen jungen Bibliothekar namens Wolfgang Herrmann, der seine Karriere voranbringen wollte. Er nutzte die Machtergreifung der Nazis dazu, seine erste umfangreiche Bibliografie zu erstellen, die er „Schwarze Liste“ nannte und mit der er sich aufseiten der Nazi-Aktion stellte, die sich gegen alles richtete, was nicht dem „deutschen Geist“ entsprach. Was aber sollte das denn heißen, deutscher Geist, fragte sich sein Vater Dezider in jener Nacht zu Dunavac, wenn nicht Schwitters. Sein Merzbau würde alles überdauern, was sich die verblödeten Masse in ihren braunen Hemden vorstellen konnte, sogar den Scheiterhaufen, den sie am Bebelplatz entfacht hatte. An jenem Tag im Mai verbrannten vom Nationalsozialismus begeisterte Studenten ebendas, was sie in ihren Aprilthesen als jüdischen Intellektualismus, liberale Verfallserscheinungen und entartete Kunst bezeichnet hatten. Dezider erschauderte bei dem Gedanken, wie schnell sich solche Ideen über Europa verbreiten konnten. Rasch nahm er Flavijana in den Arm und drückte sie an seine Brust. Der Mond über ihnen wurde voller und ließ sie in dem Glauben, sie befänden sich immer noch an einem sicheren Ort, weit weg von den Tentakeln des nationalsozialistischen Kraken. Dass man allerdings seine private Bibliothek durchstöbert hatte, sollte ihm eine Warnung sein, kam es Dezider in den Sinn, vielleicht war hier doch nicht alles ganz so sicher. Das also geht vor sich, resümierte er düster und fügte hinzu, dass sein steirischer Hengst Mars mit Sicherheit mehr im Hirn habe als dieser Bibliothekar Herrmann. Jenem würde es niemals einfallen, so etwas zu tun, selbst nicht unter Androhung der Peitsche.

Das war jedoch weder das erste noch das letzte Mal in der Geschichte, amico mio, sagte Dr. Julius und setzte sein Spiel mit den Ziegelsteinen in der Hand fort, dass sich ein cavallo als klüger erwies denn ein Bibliothekar, Minister oder Kanzler. Das Schlimmste von alledem ist, dass Menschen, die solche Leute unterstützen, glauben, sie seien viel klüger als ein Pferd, wogegen es in Wirklichkeit umgekehrt ist. Hätte Milošević vom Gestüt in Ljubičevo mehr gesunden Pferdeverstand mitgebracht, wäre es ihm bestimmt nicht passiert, ein Land, das er, Dr. Julius, als das seine bezeichnete, in einen Schlachthof zu verwandeln. Pferden fiele nicht im Traum ein, so etwas zu tun. Ebenso hätte sich auch sein ehemaliger Freund Dr. Kokot nicht angemaßt, der Frau des Präsidenten eine Liste mit den Namen von unerwünschten Ärzten zu schicken, die daraufhin entlassen wurden, weil sie nicht auf serbischer Linie waren. Dasselbe geschah im Fernsehen, im Radio, vor Gericht, in den Bibliotheken, Schulen, Banken, bei der Bahn, in Kulturzentren und Lebensmittelläden. All dem lagen Listen zugrunde, auf den Bibliografien der Unerwünschten beruhte der Aufstieg der Emporkömmlinge. So erhielt Dr. Kokot zunächst sein Büro, wurde daraufhin Stationsleiter und wechselte anschließend ins Gesundheitsministerium. Wie Dr. Julius später zu Ohren kam, landete er schließlich in der Diplomatie, als Konsul in Paris. Welch schöner Weg für einen Doktor, der dachte, dass er um vieles klüger sei als ein steirisches Pferd, sagte Dr. Julius und lächelte ironisch, nur der Preis dafür war hoch und bemaß sich häufig in Menschenleben. Doch kommt in einer Gesellschaft die Säuberungswut auf, krähen solche Typen als Erste los und stimmen ihren Weckruf an. Er, Dr. Julius, arbeitete dagegen noch immer wie ein Pferd in der Anstalt und schleppte Müllsäcke zum Container. Aber noch immer dachte er nicht, dass er um einen Deut besser sei als Pferde wie Bandi oder Mars. Nicht grundlos hatte Dr. Basaglia gerade ein blaues Pferd als Symbol für seine antipsychiatrische Bewegung in Italien gewählt. Und er, Dr. Julius, hatte gelernt, Pferde für all das wertzuschätzen, was sie ausmachte. Jene Menschen hingegen, die ihn umgaben, bevor es ihn hierher verschlug, hatten aufgehört, in Fleiß, Geduld oder Verstand etwas Gutes zu sehen, und waren nicht mehr bereit, aus Liebe und Loyalität alles aufzugeben. Im Gegenteil, in dieser Gesellschaft hüteten nur Pferde solche Eigenschaften, wohingegen sich die Menschen anderen Werten zuneigten. Auch Jugoslawien wurde zuerst von den politisch Unerwünschten gesäubert, dann fing man an, die Sprache zu reinigen, genau so, wie es jene deutschen Studenten mit Vehemenz in ihren Aprilthesen vertreten hatten. Wenn er den Müll aus der Anstalt brachte, fand Dr. Julius neben den Containern häufig Zeitungen, in denen stand, dass die Machthaber anfingen, sich um die Reinheit der Sprache zu sorgen. Auch das hatte in den Bibliotheken begonnen, als Kindernachmittag. Er hatte die Fotos gesehen, auf denen sich Schauspieler, die er aus seriösen Filmen kannte, zusammen mit Kindern und Wörterbüchern ablichten ließen. Gibt es ein größeres Oxymoron als Kind und Wörterbuch? Ein Kind ist ein Wörterbuch für sich allein und seine Sprache ein Kosmos, der unser Leben neu gestalten wird, so wie die Sprache des Dichters Chlebnikow die Welt des alten Europas verändert hat. Ein Kind mit einem Wörterbuch zu fotografieren, ist das Gleiche, wie es neben einem Sarg abzubilden. Giocare con la morte! Noch zynischer wirkten diese Szenen durch die lachenden Gesichter von Schauspielern und Ministern, die sich über ihren Beschluss freuen, Kinder auf den rechten Weg eines Leichenbeschauers zu führen. Dr. Julius‘ Mutter hatte das Wort žarulja genauso verwendet wie lampadina, sein Vater wusste sijalica zu sagen und lampa, aber auch izzólámpa und Glühbirne. Sprache nur auf sijalica oder žarulja zu reduzieren, ist das Gleiche, wie hinter das geistige Niveau eines steirischen Pferdes zurückzufallen. Mars aber war ein kluges Pferd, ruhig starrte er in das allmählich erlöschende Glühen des Mondes und wartete auf Dezider und Flavijana, die vor dem Morgengrauen zurück ins Spital reiten würden. Dort brannten noch immer die Lichter vor dem Tor, während die ersten Lampen in den Pavillons und am Türstock des Stalls zu flackern begannen.

↘

Ausschnitt aus dem Roman „Pas i kontrabas“,

Orfelin, Novi Sad 2019.

Der serbische Originaltext ist online abrufbar auf: http://ausreisser.mur.at/online

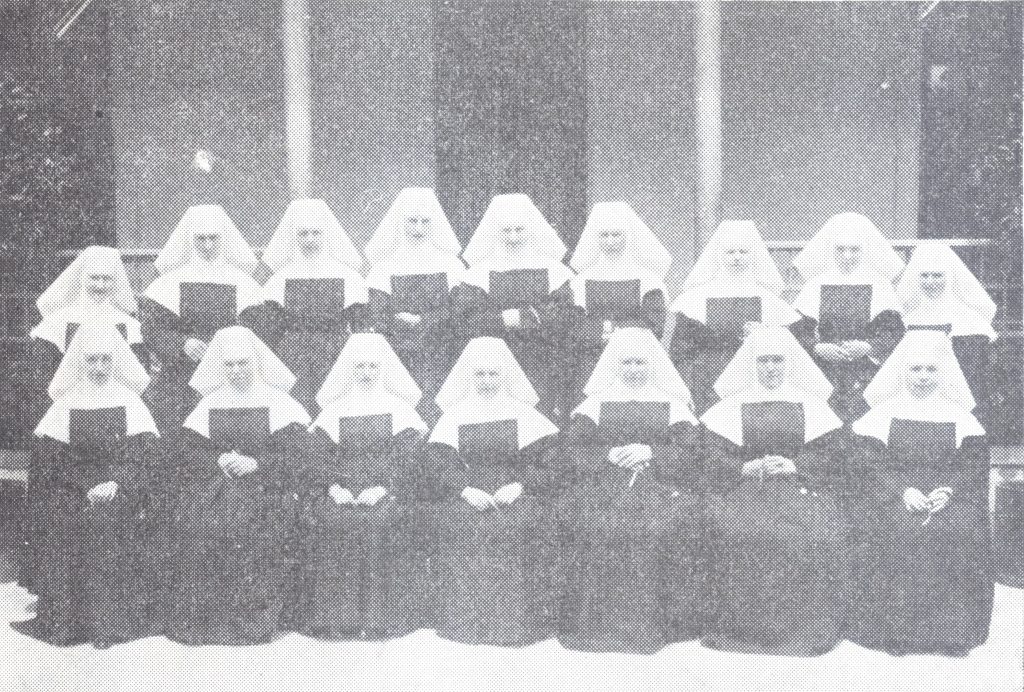

Abb. aus: Spomenica o desetogodišnjici Državne bolnice za duševne bolesti u Kovinu 1924-1934, Štamparija R. Oblajter, Kovin 1934.